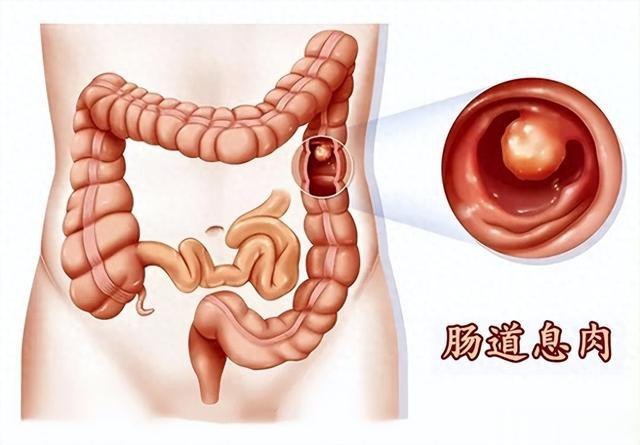

食疗方案 肠息肉, 送你 4 个特效方, 辨证施方, 息肉自除不用慌!

|

肠息肉在中医的认知里,多与脾胃虚弱、湿浊内生、气滞血瘀以及肠道蕴热等因素相关联。面对肠息肉,只要精准辨证,合理选用方剂,即便是顽固的息肉,也有望逐步消除!

1、脾胃虚弱型肠息肉 此型肠息肉患者常见大便溏稀,饮食稍有不慎便会出现腹泻,腹胀腹痛,且腹痛绵绵,喜温喜按,面色萎黄,神疲乏力,少气懒言,舌淡苔白,脉缓弱。 治法:健脾益气,和胃消积。 代表方:四君子汤加味。 365建站客服QQ:800083652组方:人参、白术、茯苓、炙甘草、陈皮、半夏、神曲、麦芽。 方解:人参大补元气,健脾养胃;白术健脾燥湿,助人参益气之力;茯苓渗湿健脾,使湿邪从小便而去;炙甘草调和诸药,且能益气和中。陈皮理气燥湿,使补而不滞;半夏燥湿化痰,降逆止呕;神曲、麦芽消食健胃,促进食物的消化与吸收。诸药相伍,共奏健脾益气、和胃消积之效,增强脾胃功能,减少湿浊内生,从而抑制息肉的生长。 2、湿浊内生型肠息肉 患者常觉腹部胀满,大便黏腻不爽,有排不尽之感,或便中带黏液,肢体困重,胸闷不舒,舌苔白腻,脉濡缓。 治法:祛湿化浊,导滞散结。 代表方:平胃散合二陈汤。 组方:苍术、厚朴、陈皮、甘草、半夏、茯苓、生姜、大枣。

方解:苍术苦温燥湿,为燥湿健脾之要药;厚朴行气化湿,消胀除满;陈皮理气和胃,燥湿化痰;甘草调和诸药,且能缓和药性。半夏燥湿化痰,降逆止呕;茯苓利水渗湿,使湿从小便出;生姜、大枣调和脾胃。两方合用,可有效祛除体内湿浊之邪,恢复脾胃运化功能,使肠道环境得以改善,阻止息肉进一步发展。 3、气滞血瘀型肠息肉 多有腹部刺痛,痛处固定不移,尤其是在息肉所在部位疼痛明显,或可触及肿物,推之不移,情志抑郁或急躁时症状加重,舌质紫暗或有瘀斑,脉弦涩。 治法:行气活血,化瘀消积。 代表方:少腹逐瘀汤。 组方:小茴香、干姜、延胡索、没药、当归、川芎、官桂、赤芍、蒲黄、五灵脂。 方解:小茴香、干姜、官桂温经散寒,通达下焦;延胡索、没药行气活血,化瘀止痛;当归、川芎、赤芍养血活血,使瘀血去而新血生;蒲黄、五灵脂活血化瘀,散结止痛。全方共奏行气活血、化瘀消积之功,能有效改善肠道气血瘀滞状态,使息肉逐渐消散。

4、肠道蕴热型肠息肉 常见大便干结,数日一行,便时肛门灼热,甚至便血,腹部胀满疼痛,口干口臭,舌红苔黄,脉数。 治法:清热泻火,解毒散结。 代表方:黄连解毒汤加味。 组方:黄连、黄芩、黄柏、栀子、白头翁、秦皮、槐角、地榆。 365站群方解:黄连泻心火兼泻中焦之火;黄芩清肺热,泻上焦之火;黄柏泻下焦之火;栀子通泻三焦之火,导热下行。白头翁、秦皮清热燥湿,解毒止痢;槐角、地榆凉血止血,清热泻火,可有效清除肠道热毒,减轻炎症反应,抑制息肉因热毒蕴结而生长,促进息肉的消退。 |